はじめに

「レから始めてもドレミファソラシドに聞こえる」

「カラオケでキーを下げても、同じ曲にしか聞こえない」

音楽をやっていると、こんなふしぎな体験をすることがあります。実はこれ、耳の感覚と音の並びのルールが関係しているんです。

そしてベースという楽器を通すと、この仕組みがとてもシンプルに見えてきます。今回は、音楽をむずかしく考えずに「耳」と「形」で楽しめる世界をのぞいてみましょう。

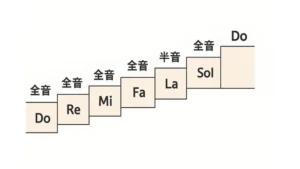

ドレミファソラシドは「距離の並び」

「ドレミファソラシド」という音階は、音の名前そのものではなく、音と音の距離(インターバル)の並びでできています。

- 最初は広い(全音)

- その次も広い(全音)

- その次はちょっとせまい(半音)

- また広い(全音)

- 広い(全音)

- 広い(全音)

- 最後はせまい(半音)

👉 つまり「全・全・半・全・全・全・半」という階段の並びになっているんです。

どこから始めてもドレミに聞こえる理由

この階段の並びが同じであれば、スタートがドでもレでもミでも、耳には「ドレミファソラシド」と同じに聞こえます。

言いかえれば、私たちが感じているのは「音の高さそのもの」ではなく「音と音の距離」。階段の段差が同じなら、最初の位置が違っても同じ階段に感じるのと同じことです。

これが相対音感の働きです。

絶対音感とのちがい

ここでよく聞くのが「絶対音感」との違いです。

- 絶対音感 … 聞いた音を「これはド」「これはラ」と、その高さそのものでわかる力。ピアノを小さいころからやっていた人に多いです。

- 相対音感 … 音名ではなく「前の音からどれくらい上がったか・下がったか」という距離感でとらえる力。

クラシックの楽譜演奏では絶対音感が強みになりますが、日常的な歌や即興演奏では相対音感が役立つ場面が多いんです。

カラオケでキーを変えても同じに聞こえるわけ

カラオケで「高いな」と思ってキーを下げても、曲は同じに聞こえますよね。それは、音の高さ自体は変わっても、距離の並びはそのままだから。

私たちの耳は無意識に「距離」で音楽をとらえているので、別の高さに移動しても同じメロディだと感じるんです。

ベースは「形」で覚えればOK

ピアノでは、スタートの音が変わると黒鍵や白鍵の押さえ方が変わってややこしいですが、ベースはとてもシンプル。

一度「ドレミファソラシドの形」を覚えれば、その形を横にスライドするだけで他のキーでも弾けます。

- ドの位置から始めれば Cメジャースケール

- レから始めれば Dメジャースケール

👉 ベースは「耳で感じた距離」をそのまま形として表せる楽器。相対音感を自然に体感できるのが大きな魅力です。

まとめ

- ドレミファソラシドの正体は「全・全・半・全・全・全・半」という距離の並び

- この並びさえ同じなら、どこから始めても「ドレミ」に聞こえる

- カラオケでキーを変えても同じ曲に感じるのも、この仕組み

- ベースは形で覚えられるから、相対音感を体感しやすい楽器

音楽理論はむずかしそうに聞こえるかもしれませんが、実はとてもシンプル。ベースを使って「耳」と「形」で遊ぶように学べば、音楽がぐっと楽しく、身近になりますよ。